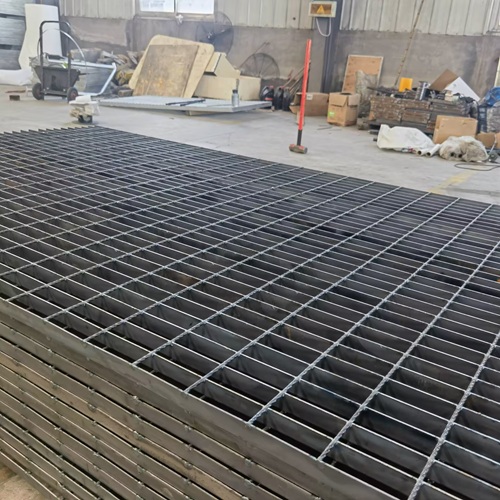

在购买钢格板时,许多人会陷入误解:“越厚越牢固,越厚越耐用”。因此,在没有明确需求的情况下,直接选择最厚的型号,感觉更安全,更放心。但事实上,钢格板并不是越厚越好。盲目追求厚度,不仅可能造成资源浪费,而且可能带来不必要的成本上升和施工问题。

真正合理的选择是根据实际使用要求,在承载力、材料成本、安装条件之间找到平衡。

一、钢格板厚度影响承载能力,但不是唯一的因素

钢格板的承载力确实与扁钢的厚度有关,但并非简单的“越厚越强”。

扁钢的间距、横杠密度、支撑跨度等影响综合性能。

例如,较薄但间隔密的

钢格板,可能比较厚而稀疏的

钢格板具有更高的遍布承载力。

设计时需要综合计算荷载类型(均布荷载或集中荷载)、使用次数等因素。

因此,仅靠厚度来判断承载力是不科学的。

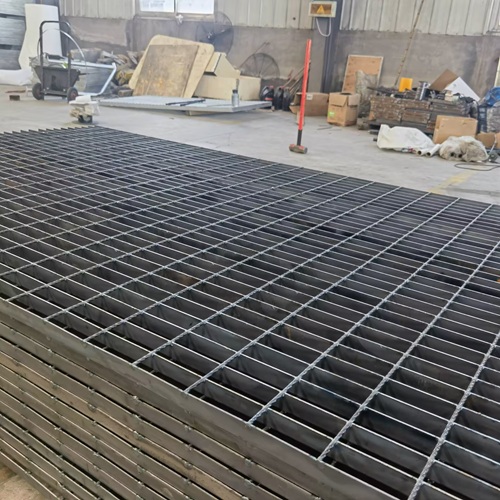

二、钢格板过度设计增加成本

选择超过实际需要的厚板,会导致材料消耗增加,直接提高采购成本。

厚板净重较大,运输安装成本也随之增加。

对支撑结构的要求较高,可能需要加强梁体设计,进一步增加工程投入。

在大规模采购项目中,这种“配备过多”带来的成本积累尤为明显。

对于资金有限或追求性价比的项目,这是一种不必要的浪费。

三、钢格板净重提升影响施工方便

钢格板本身具有轻量化的优点,如果厚度过大,就会削弱这一特点。

过重的零件在搬运和安装过程中需要大量的人力或机械协助。

高空作业或狭窄空间施工时,操作难度显著增加。

特别是选择扣件或夹具固定工程,过重会延长安装时间,影响工期。

这与

钢格板“安装方便”的初衷背道而驰。

四、钢格板并非所有情况都要高承重

不同的使用场景对

钢格板的特性有不同的要求,不能一概而论。

行人通道、维修

平台:关键承担人员行走荷载,中厚可满足规定。

设备

平台、车辆通行区:需承担

重型设备或叉车辗转,方可选择偏厚型号。

装饰结构或通风层:更注重渗透性和美观性,不需要过分强调薄厚。

只有根据实际用途合理选择,才能实现其优势。

五、钢格板合理选择应参考依据和设计要求

防止“越厚越好”误解的关键在于根据标准和专业建议进行选择。

可参照《

钢格板国家标准》(GB/T 700-2006、YB/T 在4001.1-2019)中匹配荷载表。

建议结构设计师参与复杂项目的设计,提供准确的性能参数。

在与厂家沟通时,提供使用场景、支撑间隔、荷载类型等信息,并得到合理的推荐。

科学选择,比盲目加厚更可靠。